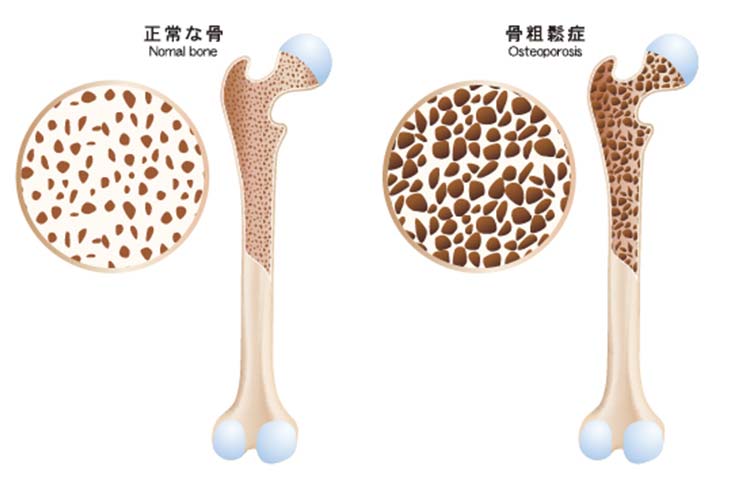

骨粗しょう症は、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。骨密度が低下し、骨がスカスカな状態になることで起こります。

骨粗しょう症の原因は大きく2つに分けられます。1つ目は、特定の原因が見つからない原発性骨粗しょう症です。これは加齢や閉経、栄養不足などが要因となり、発症します。

中でも、閉経後骨粗しょう症が多くみられます。閉経すると、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が大幅に減少します。通常、骨は新陳代謝を繰り返し、古い骨を壊す破骨細胞と新しい骨を作る骨芽細胞が働いています。エストロゲンは破骨細胞の活動を抑える働きがありますが、閉経後はこのホルモンが減少するため、破骨細胞の活動が活発化し、骨量が減少します。その結果、骨が弱くなり骨折しやすくなります。また、加齢による腸管でのカルシウム吸収の低下やビタミンDの生成不足も、骨量の減少を招きます(老人性骨粗しょう症)。さらに、寝たきりや運動不足、極端なダイエットによる栄養不足も、骨粗しょう症の発症リスクを高める原因となります。

2つ目の原因は続発性骨粗しょう症です。これは特定の病気や薬物の影響で起こります。例えば、糖尿病などの生活習慣病や副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、関節リウマチ、慢性腎臓病(CKD)などが挙げられます。また、ステロイドの長期使用による骨粗しょう症も含まれます。

骨量が減少しても、自覚症状がほとんどないことが多いです。しかし、骨がもろくなると、圧迫骨折によって背中や腰に痛みが出たり、背中が曲がったり、身長が低くなることがあります。多くの場合、骨粗しょう症に気づくのは転倒したときに簡単に骨折した場合です。骨折しやすい部位には、手首、上腕骨近位端、肋骨、脛骨、大腿骨頚部、骨盤などがあります。特に、大腿骨頚部の骨折は、寝たきりになるリスクが高いです。

骨粗しょう症が疑われる場合は、骨密度検査を行います。骨密度とは、単位面積あたりの骨量のことで、これを測定することで骨のミネラル量を推定します。検査方法にはDXA法、超音波法、MD法があり、特にDXA法では、腰椎や大腿骨近位部にX線を照射して骨密度を測定します。結果が若年者の骨密度平均値(YAM値)の80%以上であれば正常、80%未満は要注意、70%未満の場合は骨粗しょう症と診断されます(脆弱性骨折がない場合)。

また、骨折や骨の変形を確認するためにX線撮影や、基礎疾患を調べる血液検査が行われることもあります。

骨粗しょう症と診断された場合は、生活習慣の改善(食事療法、運動療法)と薬物療法が行われます。

食事療法では、骨密度の低下を防ぐためにカルシウムやビタミンD、Kを多く含む食材を積極的に摂取します。また、骨を強くするためには適度な運動も欠かせません。無理のない範囲で1日30分以上の有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギング、サイクリングなど)を行い、転倒を防ぐための体幹トレーニングも重要です。

生活習慣の見直しとともに薬物療法も行われます。骨形成を促す薬にはテリパラチドやロモソズマブ、骨吸収を抑制する薬にはデノスマブやビスホスホネートなどがあります。